?

【阜陽心理咨詢中心】

“要不是為了你,我早就跟你爸離婚了��。”

這句話���,成了小敏整個青春期的 “心理枷鎖”��。直到 28 歲的她在婚禮前夜崩潰大哭�,對著心理咨詢師說出這句話時,眼里還滿是愧疚:“我總覺得我媽過得不幸福�����,都是因為我����。如果不是我,她早就解脫了��。”

生活中���,很多家長以為 “為了孩子不離婚” 是偉大的犧牲�,卻沒意識到��,那句 “我不離婚就是為了給你一個完整的家”���,像一把溫柔的刀��,悄悄在孩子心里刻下了難以磨滅的印記��?�?此剖?“為孩子好”�����,實則可能讓孩子背負起不屬于他們的責任��,甚至影響一生的心理狀態(tài)�����。

一���、“為了你不離婚”:讓孩子活在 “負罪感” 的牢籠里

12 歲的樂樂最近總是失眠,成績也一落千丈�。在心理咨詢室里,他低著頭小聲說:“我聽見爸媽在房間里吵架����,媽媽說‘要不是為了樂樂,我早走了’���。我覺得是我害他們不能分開���,要是我不存在就好了�。”

家長說出 “為了你不離婚” 時���,往往帶著委屈與無奈����,卻忽略了孩子的心理承受能力����。對孩子而言,這句話傳遞的不是 “愛”���,而是 “壓力”—— 它暗示孩子:“父母的痛苦是你造成的�����,你的存在讓他們無法追求幸福����。”

這種認知會讓孩子陷入強烈的負罪感:他們會不自覺地把父母的矛盾歸咎于自己�����,覺得 “如果我更聽話一點”“如果我成績更好一點”,父母就不會吵架�����,也不用為了自己勉強在一起����。于是��,孩子開始壓抑自己的需求���,小心翼翼地討好父母�,甚至用 “生病”“犯錯” 來轉移父母的矛盾焦點 —— 就像樂樂�����,潛意識里希望通過 “成績下滑” 讓父母關注自己����,而非彼此爭吵。

更可怕的是����,這種負罪感會伴隨孩子長大��。就像小敏�,即便成年后擁有了自己的生活�,依然會因為母親當年的那句話,覺得 “自己的幸福是對母親的背叛”���。她不敢對母親說 “我過得很好”��,甚至在戀愛中也總是患得患失�����,害怕自己的感情出現(xiàn)問題��,變成母親那樣 “為了孩子委屈自己” 的人����。

二��、“完整的家” 是假象:孩子比你想象中更懂 “不快樂”

很多家長覺得����,“只要父母不離婚,孩子就有一個完整的家”����?��?墒聦嵣希⒆有枰牟皇?“形式上的完整”�����,而是 “情感上的溫暖”�。一個充滿爭吵����、冷戰(zhàn)、冷漠的 “完整家庭”�����,比父母和平分開的 “不完整家庭”�,對孩子的傷害更大。

來訪者小林回憶起童年時��,最害怕的就是 “家庭聚餐”�。每次親戚問 “你爸媽最近挺好的吧”,她都要強裝笑臉點頭����,可轉身就會聽見父母在廚房低聲吵架���。“他們從不跟我提離婚,卻總說‘要不是為了你��,這個家早散了’�����。我看著他們互相冷戰(zhàn)����,吃飯時一句話不說,心里特別難受�����。我寧愿他們分開�,也不想每天活在假裝幸福的氛圍里。”

孩子對 “情感氛圍” 的感知���,遠比家長想象中敏銳��。他們能察覺到父母之間的冷漠�����,能聽懂爭吵背后的疲憊����,也能感受到家庭里壓抑的情緒。當家長用 “為了孩子不離婚” 來維持表面的 “完整” 時�,孩子看到的不是 “家的溫暖”,而是 “感情的無奈”—— 他們會誤以為 “婚姻就是互相委屈”“家庭就是假裝幸福”����,這種認知會直接影響他們未來的婚戀觀。

有研究發(fā)現(xiàn)����,長期生活在 “冷戰(zhàn)家庭” 中的孩子��,長大后更容易對親密關系產(chǎn)生恐懼:他們要么像父母一樣���,用 “隱忍” 維持感情�����,不敢表達自己的需求��;要么對婚姻充滿抵觸����,害怕重蹈父母的覆轍。就像小林���,30 歲的她戀愛多次卻不敢結婚���,“我怕自己也會像爸媽那樣,為了所謂的‘完整’����,委屈自己一輩子”。

?

?

【阜陽心理咨詢中心】?

三�、這句話的 “隱形傷害”:孩子會失去 “愛自己” 的能力

“為了你不離婚” 這句話,還會悄悄剝奪孩子 “愛自己” 的權利�����。因為它傳遞了一個錯誤的觀念:“別人的幸福比自己的重要��,犧牲自己才能換來他人的認可�。”

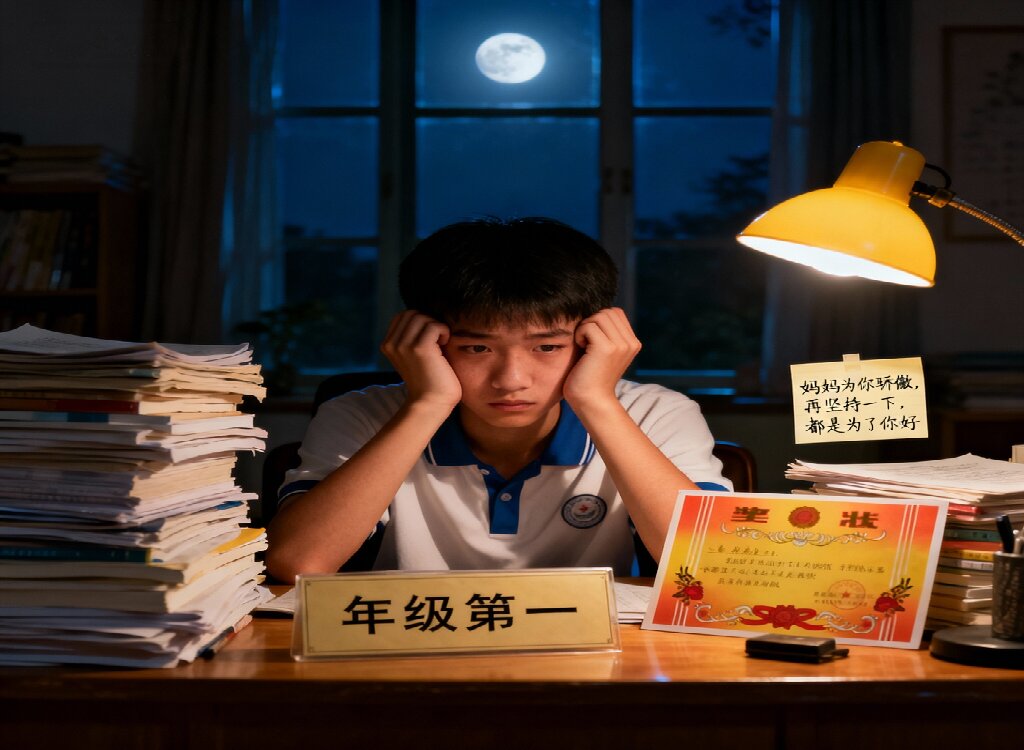

來訪者小宇就是如此。他的父母從他初中時就開始爭吵,母親每次哭完都會對他說:“我不離婚���,就是怕你被人欺負�,怕你沒有完整的家�。” 這句話讓小宇從小就覺得,“只有我足夠優(yōu)秀�����,才能對得起媽媽的犧牲”��。于是���,他拼命學習����,考上名牌大學��,找了高薪工作����,卻從來不敢為自己活一次 —— 他不敢拒絕同事的無理要求�,不敢追求自己喜歡的職業(yè),甚至不敢對父母說 “我累了”。

“我總覺得���,如果我做得不夠好��,媽媽的犧牲就白費了�����。” 小宇說�,直到他因為過度勞累住院���,母親來醫(yī)院看他時���,還在說 “都是為了你��,我才熬到現(xiàn)在”��。那一刻,他突然崩潰:“我從來沒有要求她為我犧牲��,可她卻把這份‘犧牲’變成了我的枷鎖��。”

當孩子長期被 “為了你” 的話語包圍�,他們會逐漸把 “父母的幸福” 當成自己的責任�����,卻忘記了 “自己也值得被愛”����。他們會習慣性地忽略自己的感受�����,把別人的需求放在第一位���,甚至在成年后��,也很難建立健康的自我認知 —— 他們會覺得 “只有我對別人有用�����,我才有價值”���,而這種認知,往往會讓他們在人際關系中不斷委屈自己����,陷入 “付出 - 不被珍惜 - 自我否定” 的惡性循環(huán)。

四��、家長該如何做�?比起 “不離婚”,孩子更需要 “被真誠對待”

其實����,家長不必把 “離婚” 當成對孩子的 “傷害”,也不必用 “為了孩子不離婚” 來綁架自己和孩子�。比起 “形式上的完整”,孩子更需要的是 “被真誠對待”—— 讓他們知道�����,父母的感情問題與他們無關�,他們依然會被愛,依然值得幸福�。

1.別讓孩子當 “裁判”,更別讓孩子當 “籌碼”

如果父母感情出現(xiàn)問題��,要避免在孩子面前抱怨���、指責對方���,更不要說 “為了你不離婚” 這樣的話���。可以坦誠地告訴孩子:“爸爸媽媽之間有些問題需要解決�����,這不是你的錯����,我們依然會很愛你。” 讓孩子知道��,父母的矛盾是成年人的事情���,他們不需要承擔責任����,也不需要在父母之間 “選邊站”��。

2.“和平分開” 比 “勉強在一起” 更有意義

如果父母確實無法繼續(xù)生活���,和平分開反而比勉強維持更好����。分開后,家長要讓孩子知道:“爸爸媽媽雖然不在一起了�,但我們對你的愛不會減少����。你依然可以經(jīng)常見到我們,依然可以擁有幸福的生活����。” 很多時候,孩子害怕的不是 “父母離婚”����,而是 “父母離婚后,自己會被拋棄”����。只要家長能給予孩子足夠的關愛和安全感,孩子依然能健康成長�。

3.家長要先 “愛自己”,才能更好地 “愛孩子”

真正的家庭教育�,不是 “犧牲自己成全孩子”,而是 “家長先成為幸福的人�,再用幸福感染孩子”。如果家長在婚姻中過得不快樂�����,不妨先關注自己的需求 —— 可以和伴侶溝通解決問題,也可以選擇適合自己的生活方式�。當家長學會愛自己,孩子才能從家長身上學會 “如何愛自己”�����,才能對未來的生活充滿信心�����。

?

?【阜陽心理咨詢中心】?

結尾:“完整的家” 從來不是 “父母不離婚”�����,而是 “孩子被愛著”

很多家長以為��,“不離婚” 就是對孩子最好的保護�,卻忘了問孩子:“你想要的,到底是一個假裝完整的家����,還是一個真正溫暖的家?”

“我不離婚就是為了給你一個完整的家” 這句話,看似充滿了愛���,實則藏著家長的無奈與自私 —— 它既讓家長逃避了面對感情問題的責任�,也讓孩子背負了不屬于他們的壓力�����。

其實����,“完整的家” 從來不是 “父母必須在一起”��,而是 “孩子能感受到被愛�����、被尊重����、被理解”。如果父母能真誠地對待孩子��,能讓孩子知道 “你的幸福與我無關���,我的幸福也不應該由你負責”��,那么即便父母分開����,孩子依然能成長為一個自信、樂觀��、懂得愛自己的人�����。

希望每一位家長都能明白:孩子需要的不是 “形式上的完整”���,而是 “情感上的安全感”�����。別再用 “為了你” 綁架孩子�����,也別再讓孩子為父母的感情買單�。真正的愛��,是讓孩子知道:“無論父母是否在一起,你都是被愛著的�����,你值得擁有屬于自己的幸福�。”